分子は原子が共有結合(原子間で電子が共有されることによって作られる結合)でつながったものであり、原子の種類とつながり方によって、様々な分子が構成される。生物を構成している分子の多くは、非常に巨大で複雑である。代表的な巨大分子であるDNAやタンパク質は、限られた種類の小さな分子が、直鎖状に多数つなげられることによって作られたものである。

DNAは、タンパク質を作るための設計図であり、細胞に含まれるDNAの構造は、同じ生物種でほとんど同じである。ある生物種の細胞に含まれるDNAの1セット全体はゲノムと呼ばれる。ヒトのゲノムは、2003年に解読が終了したが(DNAを構成している30億個の小さな分子の配列順序が明らかになった)、タンパク質の設計図そのものとして働くのは全体の1%に過ぎないことがわかった。残りの部分は意味のない配列と考えられてきたが、最近、その中にタンパク質を作る際の調節に関わる部分が多く含まれていることがわかってきた。

タンパク質は20種類のアミノ酸が直鎖状につながって出来ている。その設計図であるDNAはA(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)と呼ばれる4種類の小さな分子が直鎖状に連なったもので、連続した3つが1つのアミノ酸を指定している。このアミノ酸はすべての生物に共通の物質で、食べ物の中に含まれるタンパク質は、分解されてアミノ酸として吸収され、細胞内でまたタンパク質へと作りかえられる。すなわちリサイクルされているわけだ。動物は、アミノ酸のみならず、細胞の機能に必要なエネルギー源(糖分)も、食物(植物、あるいは他の動物のことである)に頼っている。一方、植物は太陽光エネルギーを用いてそれらすべてを自前で作っている。この点で、動物は植物に寄生しているということができる。

タンパク質は、多数のアミノ酸が共有結合(強い結合)によって直鎖状に結びつけられ、それが折りたたまれて三次元的に安定した構造を取ったものである。立体構造をとったタンパク質中のアミノ酸間には多くの弱い結合が形成され、その結果、折りたたまれた構造が安定化されるのである。通常、1種類のタンパク質で、最も安定な折りたたみ構造は1つしかない。したがって、DNAという設計図には、タンパク質の立体構造という情報までが含まれていることになる。しかし、最近、2種類の安定な折りたたみ構造を持ったタンパク質が発見されてきた。プリオンがそのひとつだ。正常なプリオンは1つの折りたたみ構造を持ち、細胞内で正常な機能を持つが、これがもう1つの折りたたみ構造に変化することによって、細胞にとって有害な性質が現れ、BSE(ウシ)、スクレイピー(ヒツジ)、クロイツフェルト・ヤコブ病(ヒト)が引き起こされるのである。

一般に、立体的な構造物を作るためには複雑な設計図や多くの材料が必要であるが、タンパク質の場合、その設計図(DNA)の構造は単純であり、材料もまた20種類のアミノ酸という限られた種類であるという点で、きわめて特殊である。タンパク質の最終的な立体構造を決めているのは、自然に作られる弱い結合であるという点も特筆すべきである。もしもタンパク質の立体構造をすべて共有結合で作ろうとすると、膨大な種類の酵素が必要になる。複雑な構造を持つ分子には、非常に他種類の結合が含まれるはずであるが、一方で、1種類の酵素は1種類の共有結合の形成に関わることしかできないからである。

また、タンパク質を作る酵素もタンパク質であり、それらを作る酵素もまた他種類必要になり、それらすべてのタンパク質を作るための設計図の総体は膨大なものとなってしまう。したがって、設計図にはアミノ酸をつなげる順序だけを記し、作られた直鎖状の構造体が自然に折りたたまれ、立体構造が形成されるという現行のやり方が最も合理的であると言うことが出来る。ただし、現存のタンパク質にはその機能とは直接関係がない一見無駄な部分が多量に含まれる。たとえば、キモトリプシンというタンパク質分解酵素の中で、分解反応に直接関わるアミノ酸はたった3個であり、その他の多くのアミノ酸は酵素分子の立体構造の形成にのみ関わっているのである。

多くの弱い結合によって立体構造が作られているタンパク質には、構造上の柔軟性が備わっている。たとえば、カルモジュリンというタンパク質はカルシウムイオンが結合したり離れたりすることによって立体構造が変化し、他のタンパク質と結合したり解離したりする。その結果、結合されたタンパク質の機能が大きく変化する。このように、タンパク質の立体構造が変わることによって、細胞内で起こるいろいろな反応が制御される。また、ATPという物質を分解したときに生じるエネルギーを用いて、ミオシンというタンパク質の立体構造が変化し、その結果、筋肉が伸び縮みするのである。タンパク質が持つ柔軟性は生命活動にとって必須のものである。

DNAという設計図にしたがって作られたタンパク質やタンパク質以外の分子は、結晶が自然に作られるように自動的に集合体を造り、多くの集合体が集まって細胞が作られる。さらに、多くの細胞が寄り集まって個体となるのである。「DNAという設計図にしたがって自動的にできあがった、複雑な結晶が我々生物なのです」。今回のサイエンスカフェによって、生命の仕組みの一端を垣間見ることができたが、まだまだ解明されていない問題が多いとのことである。室伏さんは推理小説の謎解きのように、おもしろおかしくプレゼンテーションを行い、パートナーのきみ子さんとも会話をしながらのとても和やかな会となった。

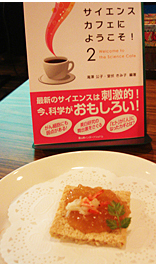

| 今回のデザート | |

| タンパク質から連想して連想して・・・

コラーゲンにたどり着きました。豪華にフカヒレの入ったカナッペです。 今回お披露目となった『サイエンスカフェにようこそ!2』と一緒に。 |

|

#サイエンスカフェ